- 相關推薦

聽外國老師上STEM課程有感

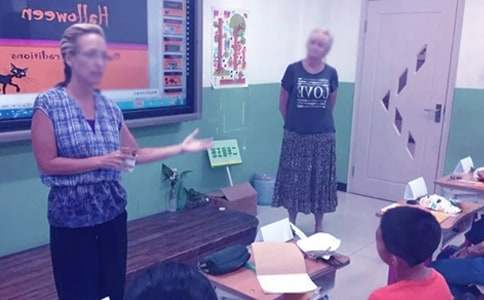

今天下午聽了andre的一節科技課和byewill的一節數學課,科技與數學課不是新鮮的,新鮮的是這是兩節用STEM思想指導下的課程。

Andre老師的課中通過把糖在壓縮、加熱高壓和高溫熔融后,讓學生體會了層積巖、花崗巖、火山巖的形成過程和不同點。

在這個過程中學生體會了巖石的形成過程,而在這個過程中老師是極盡所能的把課堂氣氛搞得非常活躍。

一節科技課,學生在過程中了解了巖石的形成,這是科技本身的內容,而在這個過程中學生利用壓、焐、加熱等技術來完成設計,在課程教學過程中,用音樂來控制時間,用音樂來表達各種巖石的關系,這就是STEM的效果。

聽這節課的最大感受是老師的肢體語言是那么的豐富:

夸張的表情讓學生忍俊不禁。

一邊學語單詞,一邊用手表達差詞的內在某種意義。比如講火山巖,他用雙手并起向上升到最高再分開下來,象是一個爆炸的瞬間,表示火山的噴發。

用單個手指鼓掌,這可把我們的學生樂壞了,而且壞壞的老師還會作弄人,兩個手指即將靠近時,他卻大喝一聲,讓學生停下鼓掌的動作,然后再快速鼓掌,又突然叫停。

學生完成制作的過程中,他一會扒這個人的桌邊,一會扒學生的頭跟前,讓一些學生“心驚膽戰”。

說實在的,這節課老師是表演得很幽默,課堂調節也用盡了許多招數,但是學生也只能算是勉強配合,當然這是缺少磨合,如果象這樣的課再讓學生們上一次,我相信他們一定比今天放得開,因為他們中今天晚上就會有人后悔沒有和老師一起玩了。而這個玩的過程就是學習的過程,真得讓我們體會到了STEM的真諦。

另一節是byewill的一節數學課,主題是:等值與不等值。她首先告訴學生什么是等值與不等值,就象天平上的兩邊物品,如果天平平了,就是等值的,如果天平傾斜了,就是不等值的,然后讓學生擺一個畫框,讓學生再把框增加3倍,學生不知道怎么弄的情況下,讓學生在紙上用森棒擺分數,并用線用相同的方法分割棒,看公割后的分數是否等值,在多次檢驗后學生了知道了等值的意義和做法。然后用一張習題讓學生練,看速度和效率,不和別人比,再發一張,讓學生再做一篇,看速度和效率,然后比較兩張哪一張做的更好,讓學生和自己比。

在完成這些后,讓學生把一開始的畫再放大三倍。

最后的總結是學生站成內外兩個圈,兩個同學面對面,匯報今天學習了什么,然后外圈同學轉一位同學的位置。再互相匯報,三次后,學生對今天的知識就記得很真切了。

兩節課,風格雖然不一樣,但是都是以風趣幽默為主體,師生關系融洽是第一特點,然后把教學內容轉化成風格獨特的設計,既體現讓學生到了知識,還學會了動手,更主要的是學習過程快樂,學習評價的方式也不同,不僅讓學生感受到了外國課堂的那種快樂自由的節奏,更讓我們體會了一次STEM的盛宴。

時間關系,我的感想以后再補充吧,先記錄兩節課的過程。

【聽外國老師上STEM課程有感】相關文章:

聽王老師執教《天籟》有感10-10

聽楊老師的課有感(精選8篇)08-24

聽王財貴老師演講有感07-13

聽老歌有感08-11

聽《登山》有感10-10

聽軍歌有感12-30

聽《童年》有感11-09

聽《霧凇》有感04-27

聽《曹操》有感04-28